M. NIGHT SHYAMALAN, O PREGADOR

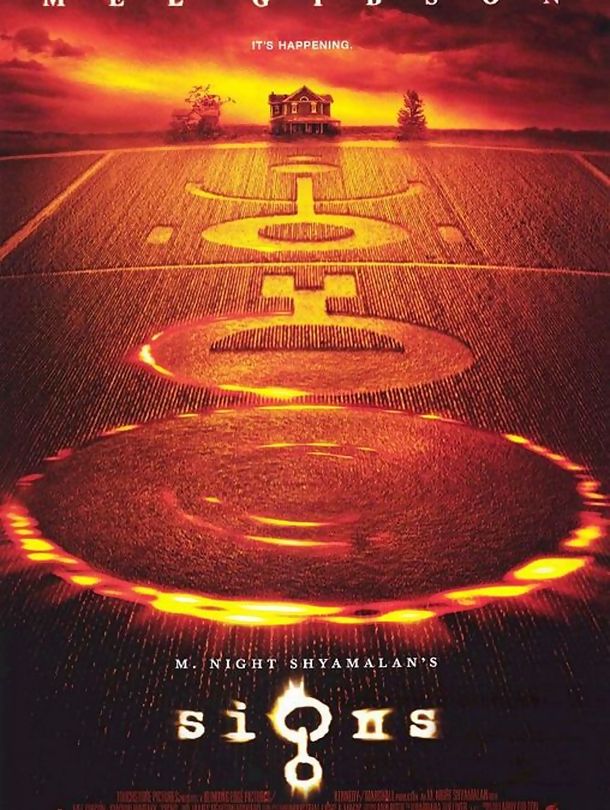

Depois de surpreender com «O Sexto Sentido» e de confirmar qualidades em «O Protegido» – sendo este último filme citado, aliás, aquele que pessoalmente considero ser o seu mais brilhante trabalho de realização mas sobretudo de criação de argumentos –, M. Night Shyamalan está de regresso para completar , com «Sinais», a sua Trilogia do Medo. Nesta sua obra, Shyamalan, através de uma invasão da Terra por uns seres vindos de outro planeta que, perdoe-se-me a dureza e o sacrilégio, quase se assemelham a uns patetas e que completam o seu muito alienígena aspecto com uma couraça em tom apropriadamente esverdeado, remete-nos para um género cinematográfico que esteve longe de pretender explorar: o da ficção-científica. Na verdade, através de uma competente manipulação da intriga que absorve em si os mais recorrentes temores da actualidade da grande nação americana e que alcança ainda a emotividade mais aflitiva por via de um grave drama familiar, o realizador de origem hindu acaba por se situar muito mais nos domínios do suspense e do filme de terror que na citada ficção científica. E, mais uma vez, Shyamalan exercita-se numa espécie de jogo do gato e do rato com o espectador, ou das escondidas, usando e abusando de factos implícitos e explicitando apenas aquilo que surgirá perante o referido espectador como objectos de aparente indiferença mas que mais tarde se revelarão peças soltas de um “puzzle” que então se completa e revela essencial para a percepção da trama. É, acredito, a característica mais admirável do “modus operandi” do realizador. Mas, infelizmente, «Sinais» está muito longe de se circunscrever a estes meritórios dados reveladores de uma muito pessoal forma de fazer cinema. E nem sequer falo de uma outra característica sua e que resultava do facto deste dotar os seus filmes de uma faceta de inatacável credibilidade para algo que até então parecia pertencer apenas aos domínios da ficção. Não. É que, em «Sinais», Shyamalan mostra-se igualmente um dedicado professor da disciplina de Religião e Moral e, no deve e haver final, haverá que lhe agradecer não apenas o filme como também a sessão de catequese para a qual fomos encaminhados.

Do que não pode haver dúvidas, é da competência do realizador para comunicar com o espectador usando no seu cinema uma linguagem impregnada de dramatismo e tensão atingindo-o, desse modo, na sua mais cortante emocionalidade. Neste filme, por exemplo, o drama não é fabricado no sentido de acumulação de expectativas que culminarão com uma surpreendente revelação final, como é seu apanágio. No entanto, essa criação de expectativas apresenta-se de um modo constante ao longo do filme. Através da insinuação, do jogo de sons, luzes e sombras, e das meras silhuetas que vagueiam pela película atemorizando as personagens e pregando à cadeira quem assiste ao filme. Percebe-se nisto uma perfeita conjugação de factores que é concretizada de modo a nunca permitir a indiferença perante si. Está lá tudo: uma quinta no meio do nada de uma América profunda, um enorme e labiríntico campo de milho onde o vento parece assobiar uma triste melodia nas noites frias e escuras, um pai de fé abalada pela dor ainda em chaga viva, um tio que voltou em nome dos valores da família, duas pequenas e ternas crianças assoladas por uma perda traumática e atentadas por um perigo que os ameaça e abala na justa medida em que o compreendem melhor que o que seria suposto. Todo o trabalho de “mise en scène”, aparentemente simplista, é idealizado de forma a canalizar as atenções para o que realmente importa. Para o drama familiar que marcou aquela família mas, essencialmente, para a crise espiritual de um padre que por seu motivo rejeitara o seu rebanho. A isto, falta apenas aduzir aquilo que Shyamalan faz com mestria: as movimentações da câmara.

Como pretendi avançar atrás neste texto, Shyamalan, que se inspirou vagamente para este filme em «Os Pássaros», de Hitchcock, entre outros filmes, é ele quem o afirma, e que constrói com «Sinais» uma obra de inegável interesse e de qualidade geral muito aceitável, cometeu no entanto alguns erros crassos que diferem, por exemplo, daquilo que preconizava Hitchcock. Isto para citar um realizador de referência e que lhe é, a ele Shyamalan, muito caro: deixou que houvesse no filme uma latente mensagem moralista e, mais grave, que essa moral triunfasse de modo a servir de modelo para hipotéticas e análogas crises existencialistas. É notória a importância que assume a questão teológica na trama e sem que se sentissem grandes pudores na sua explicitação. Hitchcock, que disse um dia que se filmasse «A Gata Borralheira» seria obrigado a colocar um cadáver no seu coche, mostrando até com este pormenor a intangibilidade do seu humor sarcástico, nunca permitiu esse género de interposição entre o modo como contava as suas histórias e o espectador que nunca perdia de vista no seu trabalho. Apesar disso, e do humor tentado no filme parecer sempre longe da linha de orientação do drama, Shyamalan brilha na excelência com que dirige os seus actores. Falha apenas num actor de nome... M. Night Shyamalan, por manifesta incompatibilidade física na sua relação frontal com a câmara. Diga-se, até, que Shyamalan, pelo tempo em cena e pela importância do seu papel na trama, ultrapassou em muito a homenagem ao mestre do “suspense” e pareceu mesmo ter-se tornado vítima de um inexplicável desejo de novo e diferente mediatismo. Mas, como atenuante, o realizador pela figura escolhida para corporizar a personagem do Padre Graham Hess, deu um novo alento à carreira aparentemente irrecuperável de um actor que parecia até aqui representar sem estímulos e necessária seriedade, Mel Gibson. E permitiu também que presenciemos duas das mais carinhosas e tocantes interpretações dos últimos tempos: a da pequenina Abigail Breslin (no papel de Bo Hess) e de Rory Caulkin (como Morgan Hess, e ainda que, sem que fosse sua qualquer culpa por tal, ligada à sua personagem nos chegassem indesejáveis ecos de um filme recente através dos seus problemas de asma: «Panic Room»).

Mas o que nos fica acima de tudo o resto após o visionamento de «Sinais», é o drama de uma família cercada no interior de uma mansão assombrada. Uma mansão duplamente assombrada, diga-se. Pelos seus próprios fantasmas e pelos fantasmas que vieram do espaço. Fica-nos igualmente a elegância de uma “mise en scène” requintada de suave simplicidade e da extrema capacidade de se munir apenas do essencial rejeitando deliberadamente o acessório. E pela paixão – que se percebe – pelo inexplicável, pelo dedicado amor ao desconhecido. Pelo “suspense”, em suma. E essa é a maior lição a retirar do filme, até porque é uma lição que o Senhor nos ensinou. O Senhor Hitchcock. Que venha a nós o seu reino, que seja feita a sua vontade. Amém.

Depois de surpreender com «O Sexto Sentido» e de confirmar qualidades em «O Protegido» – sendo este último filme citado, aliás, aquele que pessoalmente considero ser o seu mais brilhante trabalho de realização mas sobretudo de criação de argumentos –, M. Night Shyamalan está de regresso para completar , com «Sinais», a sua Trilogia do Medo. Nesta sua obra, Shyamalan, através de uma invasão da Terra por uns seres vindos de outro planeta que, perdoe-se-me a dureza e o sacrilégio, quase se assemelham a uns patetas e que completam o seu muito alienígena aspecto com uma couraça em tom apropriadamente esverdeado, remete-nos para um género cinematográfico que esteve longe de pretender explorar: o da ficção-científica. Na verdade, através de uma competente manipulação da intriga que absorve em si os mais recorrentes temores da actualidade da grande nação americana e que alcança ainda a emotividade mais aflitiva por via de um grave drama familiar, o realizador de origem hindu acaba por se situar muito mais nos domínios do suspense e do filme de terror que na citada ficção científica. E, mais uma vez, Shyamalan exercita-se numa espécie de jogo do gato e do rato com o espectador, ou das escondidas, usando e abusando de factos implícitos e explicitando apenas aquilo que surgirá perante o referido espectador como objectos de aparente indiferença mas que mais tarde se revelarão peças soltas de um “puzzle” que então se completa e revela essencial para a percepção da trama. É, acredito, a característica mais admirável do “modus operandi” do realizador. Mas, infelizmente, «Sinais» está muito longe de se circunscrever a estes meritórios dados reveladores de uma muito pessoal forma de fazer cinema. E nem sequer falo de uma outra característica sua e que resultava do facto deste dotar os seus filmes de uma faceta de inatacável credibilidade para algo que até então parecia pertencer apenas aos domínios da ficção. Não. É que, em «Sinais», Shyamalan mostra-se igualmente um dedicado professor da disciplina de Religião e Moral e, no deve e haver final, haverá que lhe agradecer não apenas o filme como também a sessão de catequese para a qual fomos encaminhados.

Do que não pode haver dúvidas, é da competência do realizador para comunicar com o espectador usando no seu cinema uma linguagem impregnada de dramatismo e tensão atingindo-o, desse modo, na sua mais cortante emocionalidade. Neste filme, por exemplo, o drama não é fabricado no sentido de acumulação de expectativas que culminarão com uma surpreendente revelação final, como é seu apanágio. No entanto, essa criação de expectativas apresenta-se de um modo constante ao longo do filme. Através da insinuação, do jogo de sons, luzes e sombras, e das meras silhuetas que vagueiam pela película atemorizando as personagens e pregando à cadeira quem assiste ao filme. Percebe-se nisto uma perfeita conjugação de factores que é concretizada de modo a nunca permitir a indiferença perante si. Está lá tudo: uma quinta no meio do nada de uma América profunda, um enorme e labiríntico campo de milho onde o vento parece assobiar uma triste melodia nas noites frias e escuras, um pai de fé abalada pela dor ainda em chaga viva, um tio que voltou em nome dos valores da família, duas pequenas e ternas crianças assoladas por uma perda traumática e atentadas por um perigo que os ameaça e abala na justa medida em que o compreendem melhor que o que seria suposto. Todo o trabalho de “mise en scène”, aparentemente simplista, é idealizado de forma a canalizar as atenções para o que realmente importa. Para o drama familiar que marcou aquela família mas, essencialmente, para a crise espiritual de um padre que por seu motivo rejeitara o seu rebanho. A isto, falta apenas aduzir aquilo que Shyamalan faz com mestria: as movimentações da câmara.

Como pretendi avançar atrás neste texto, Shyamalan, que se inspirou vagamente para este filme em «Os Pássaros», de Hitchcock, entre outros filmes, é ele quem o afirma, e que constrói com «Sinais» uma obra de inegável interesse e de qualidade geral muito aceitável, cometeu no entanto alguns erros crassos que diferem, por exemplo, daquilo que preconizava Hitchcock. Isto para citar um realizador de referência e que lhe é, a ele Shyamalan, muito caro: deixou que houvesse no filme uma latente mensagem moralista e, mais grave, que essa moral triunfasse de modo a servir de modelo para hipotéticas e análogas crises existencialistas. É notória a importância que assume a questão teológica na trama e sem que se sentissem grandes pudores na sua explicitação. Hitchcock, que disse um dia que se filmasse «A Gata Borralheira» seria obrigado a colocar um cadáver no seu coche, mostrando até com este pormenor a intangibilidade do seu humor sarcástico, nunca permitiu esse género de interposição entre o modo como contava as suas histórias e o espectador que nunca perdia de vista no seu trabalho. Apesar disso, e do humor tentado no filme parecer sempre longe da linha de orientação do drama, Shyamalan brilha na excelência com que dirige os seus actores. Falha apenas num actor de nome... M. Night Shyamalan, por manifesta incompatibilidade física na sua relação frontal com a câmara. Diga-se, até, que Shyamalan, pelo tempo em cena e pela importância do seu papel na trama, ultrapassou em muito a homenagem ao mestre do “suspense” e pareceu mesmo ter-se tornado vítima de um inexplicável desejo de novo e diferente mediatismo. Mas, como atenuante, o realizador pela figura escolhida para corporizar a personagem do Padre Graham Hess, deu um novo alento à carreira aparentemente irrecuperável de um actor que parecia até aqui representar sem estímulos e necessária seriedade, Mel Gibson. E permitiu também que presenciemos duas das mais carinhosas e tocantes interpretações dos últimos tempos: a da pequenina Abigail Breslin (no papel de Bo Hess) e de Rory Caulkin (como Morgan Hess, e ainda que, sem que fosse sua qualquer culpa por tal, ligada à sua personagem nos chegassem indesejáveis ecos de um filme recente através dos seus problemas de asma: «Panic Room»).

Mas o que nos fica acima de tudo o resto após o visionamento de «Sinais», é o drama de uma família cercada no interior de uma mansão assombrada. Uma mansão duplamente assombrada, diga-se. Pelos seus próprios fantasmas e pelos fantasmas que vieram do espaço. Fica-nos igualmente a elegância de uma “mise en scène” requintada de suave simplicidade e da extrema capacidade de se munir apenas do essencial rejeitando deliberadamente o acessório. E pela paixão – que se percebe – pelo inexplicável, pelo dedicado amor ao desconhecido. Pelo “suspense”, em suma. E essa é a maior lição a retirar do filme, até porque é uma lição que o Senhor nos ensinou. O Senhor Hitchcock. Que venha a nós o seu reino, que seja feita a sua vontade. Amém.

Sem comentários:

Enviar um comentário